长江是世界第三长河,亚洲第一大河,发源于青藏高原,东流汇入太平洋。长江为何东流,何时贯通入海仍是百年谜题,长江是否曾经汇入红河流入南海仍存在巨大争议。9月23日,av成人电影 曹凯副教授与美国T. Mark Harrison院士等科学家合作在国际顶级期刊《美国科学院院刊》(PNAS)上发表论文《晚新生代构造挤出驱动河流重组形成青藏高原东南部现代水系》(Late Cenozoic river reorganization related to tectonic extrusion formed modern drainage system in southeastern Tibet)。该研究通过对青藏高原东南部构造变形历史、河流下蚀历史、沉积物物源示踪和地貌模拟的综合研究,揭示大型走滑断层作用可以驱动大陆尺度的地貌变化和水系重组,在破解“长江东流”这一百年谜题方面取得重要进展。论文第一作者和通讯作者为曹凯副教授,T. Mark Harrison为共同通讯作者。

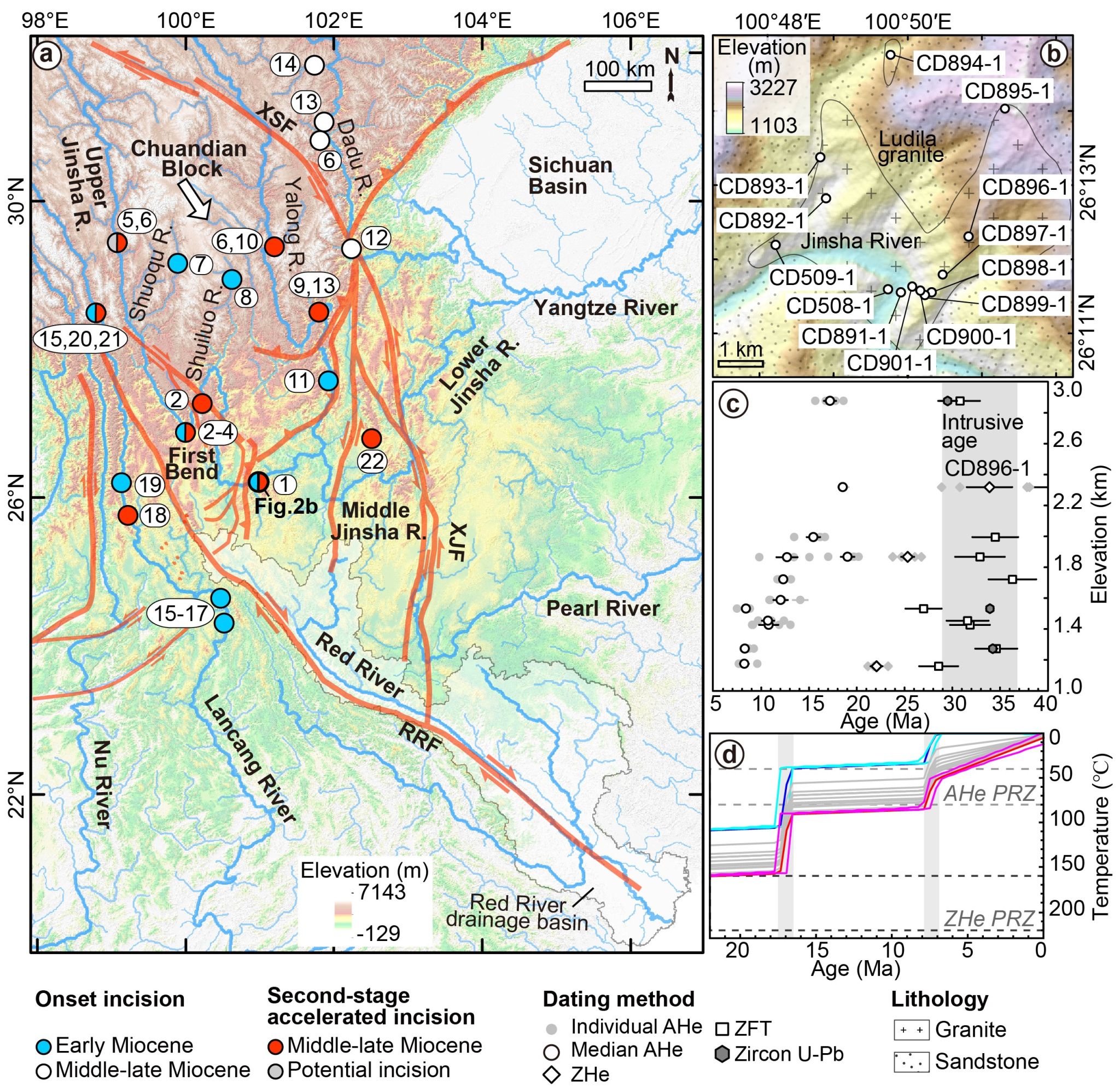

青藏高原东南部主要河流加速下蚀的时间

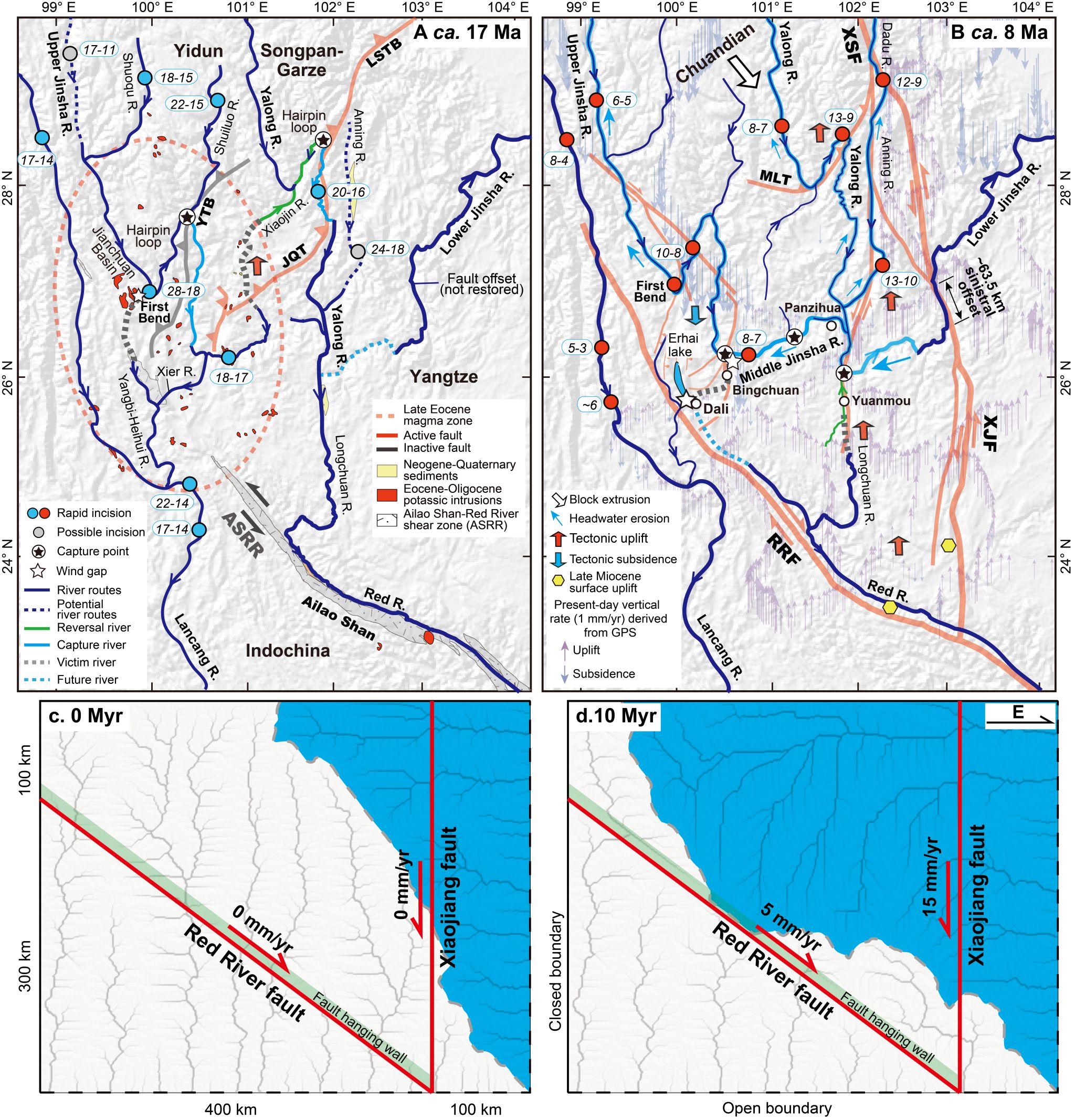

该研究聚焦于长江上游和红河中游地区,开展了河流下蚀历史和沉积物物源示踪的互补研究,重建了青藏高原东南部古水系路径的演化过程。一方面,通过低温热年代学恢复了金沙江中游干流河谷的下蚀历史,揭示18-17 Ma和8-7 Ma两期河流快速下切。金沙江中游中新世早中期的河流快速下切与金沙江上游和澜沧江具有准同时性,指示金沙江中上游很可能与澜沧江连通形成南流水系。另一方面,通过对红河中游晚新生代盆地中的河流沉积物的碎屑矿物年代学和热年代学的物源示踪,指示中新世早中期的红河未曾与金沙江上游发生关联,而是与雅砻江连通形成另外一条南流水系。据此,重建了青藏高原东南部中新世早中期两条近平行的南流古金沙江和古红河。金沙江中游中新世中晚期的河流快速下蚀具有从下游(13-9 Ma)向上游(6-5 Ma)迁移的规律,指示河流溯源侵蚀依次袭夺南流水系,贯通形成东流长江,这一水系重组过程也被红河中游沉积物源变化所记录。地貌模拟验证晚新生代大型走滑断裂活动可以引起大陆尺度的地貌变化,驱动河流向西溯源侵蚀袭夺南流水系,最终形成类似于现今青藏高原东南部的水系格局。

观测数据重建的青藏高原东南部古水系演化,以及地貌模拟揭示的构造-水系联动机制

该研究从深浅耦合的角度系统揭示了构造、气候和水系演化之间的耦合关系及其对生物多样性的潜在影响,对理解构造、气候和地表过程的相互作用及其对生物多样性演化的影响具有重要启示,为开展流域地球系统科学研究提供了新的思路。

该研究由av成人电影 (武汉)牵头,由王国灿教授和谢树成院士指导,合作者包括袁小平教授、Timothy M. Kusky教授、朱宗敏教授、曹立成副教授、何翔博士、程益庄硕士、姚均哲硕士、美国加州大学洛杉矶分校T. Mark Harrison院士、法国里昂第一大学和里昂高等师范学院Philippe Hervé Leloup教授和国家自然灾害防治研究院沈晓明研究员。该研究得到国家自然科学基金面上项目、重点项目和“111计划”项目的联合资助。

论文链接://doi.org/10.1073/pnas.2424554122